わたしは、10年以上前に仕事の忙しさを理由に資格取得を一度諦めました。

2022年から勉強を再開。

再チャレンジした結果、2023年学科合格(製図スルー)、2024年製図合格を果たしました。

合格することができたのは、本当に運が良かったこと。

そして、恩師である先生とSNSで繋がることのできた同志、職場の仲間たちのおかげです。

残念な結果だった方々とも話をしましたが、悔しさは計り知れないものだと感じました。

少しでも恩返しができればと思い、勉強で意識したことを記します。

誰かの参考になりますように。

受験歴

- ~2012年 試験申込み 実際の受験回数は1回

- 2022年 一級建築士試験勉強再開

- 2023年 学科合格 製図パス

- 2024年 製図合格

わたしは1度、この試験に挫折しています。

当時は業務の膨大さに圧倒され、勉強の意欲も徐々に低下。

言い訳になりますが、当時は本当に仕事だけで疲弊する毎日。

正直、勉強と仕事の両立は不可能でした。

忙しさを理由にして、いつの間にか私は資格取得を諦めていました。

毎年受験申込はしていましたが、基本的には申し込みのみ。

試験当日は欠席。

これが入社してから数年間の受験ルーティーンでした。

意を決して、2012年に初めて学科試験の会場へ行き、実際に受験しました。

当時はそれなりに勉強したつもりでしたが、合格点-10点という結果。

まるで歯が立たない。自分にとって難関すぎる試験。

今でも覚えている、試験直後の感想です。

そこから、業務に勤しむ日々。

気付けば、結婚・出産といったイベントを経験し、気付けば30代後半に。

2人目の子供が誕生したときに、ふと猛烈に不安や恐怖といった感情が芽生えました。

「自分はいったい子供が誇れる父親になれるのだろうか」

漠然と将来の不安を抱き続けてた社会人生活でしたが

覚悟を決め、この難関試験に再度挑戦することを決意したのです。

試験を終えて最も重要だと感じたこと

不合格時の勉強方法と合格時の勉強方法。

そこには決定的に違うことがありました。

それは、勉強の習慣化とモチベーション維持。

まず勉強の習慣化について、忘却曲線の観点からも毎日コツコツが最強です。

一日という限られた時間の中に学習時間をいかにサイクルとして組み込むか。

これが一番大変で重要なことだと思います。

3週間継続することで習慣化され、学習時間を半自動的に積み上げることができます。

もう1度だけ。

本当に習慣化されるまでが大変です。

というか単純につらい。

楽しんで取り組める人はそれだけで勝者!

次に勉強を継続するモチベーションについて。

私一人では長期間走り続けられない確固たる自信がありました。

そこで、SNSで勉強仲間をつくり、受験生の中での自分の位置付けを意識していました。

特に学科は効果覿面。

宣言効果と勉強仲間のおかげで最後まで完走することができました。

製図は正しい勉強方法について調べてもしっくりくるものがありませんでした。

いつでも講師に質問できる環境が合格への最短距離。

そのような結論に至り、通学という手段を選択しました。

通学して優秀な仲間たちとも出会え、おかげでモチベーションも維持。

本当に恵まれた環境でした。

ちなみに、学習方法は本当に人それぞれです。

わたしのように長期記憶で勝負する人。

短時間でつめこみ短期記憶で勝負する人。

自分のライフスタイルや性格に合った勉強方法がそれぞれあると思います。

しかし、大前提として。

とにかく問題を解き、復習する。

自分は優秀でないこと自覚し、ひたすら学習を積み重ねる。

この本質を見失うと痛い目を見ます。

実際わたしもそうでした。

勉強すれば受かる試験だとは思いません。

それでも受かっている人は、かなりの問題数や課題数をこなしている人が大半です。

合格に近道はありません。

まずは量をこなしていくことを強くオススメします。

学科

わたしは、仕事と家庭を両立した上で学習時間を確保せざるを得ませんでした。

そのため、長期戦(1年間)で望む計画としました。

基本的に学科合格率は例年20%前後。

常に学習時間と進捗で上位20%には入るようペースメイクしていました。

忘却曲線を意識して、コツコツ知識を積み上げていくのみ。

総学習時間800時間をミニマムラインと定め、月70時間程度の勉強時間を確保。

学習量については、基本的に一問一答(過去問20年分2~3周)。

本試験4か月前から四肢択一(過去問直近7年分)+N模試3回で突破することができました。

学科試験は十分な学習時間の確保と継続性が必須だと思います。

次に、不合格時の勉強方法について。

当時は、ひたすら過去問の四肢択一。

繰り返し問題を解きなおすことで自然と回答文だけを覚えてしまっている現象が起きました。

問題文の言い回しで、なんとなく答えがわかってしまう。

これが完全なる失敗でした。

学習時間と点数が比例して伸びていく。(成果が出ているつもり)

理解しているつもりになっていると錯覚する。(出来るようになっているつもり)

そして、曖昧な知識で本試験に臨み、撃沈する。

このような失敗があり、1問1問の理解度を高めるために一問一答で学習しました。

勉強時間に関してもコンスタントにせず、一日の勉強時間にバラつきがありました。

これでは記憶に定着しないのも当然です。

不合格時は勉強時間のバラつきと持続性に欠けていたことが明白です。

ちなみに学科試験は、自己管理できる人は独学で全く問題無いと感じました。

可能であれば学科の分、製図にコストをかけた方が良さそうです。

独学の場合、SNS上では「合格ロケット」もしくは「速学」

を利用している人が多かったです。

製図

この試験を突破する上で、やはり製図が一筋縄では攻略できないと感じました。

明確な答えが無く、採点基準がブラックボックス化した特殊な試験だと思います。

特に初受験生にとって、過年度生とは圧倒的な経験と知識の差を感じました。

プランニングで勝つことは非常に難しく、作図スピードも勝てません。

どうすればそんな過年度生たちと戦えるか。

ここからは恩師であるなんちゃって先生の手法を真似したものになります。

(実際は完全に真似しきれなかったと思いますが‥)

- エスキスのスピードアップ

- プランは簡潔かつシンプルに

- 課題文の条件を見逃さないチェック体制

- 最終チェックの時間確保

わたしは、プランを難しくするのは自分自身であることを、まず認識しました。

そして、大前提としてすべての課題を時間内に余裕を持って完成させること。

最終的に考えるプロセスを極限まで削り、エスキスは2hで終わらせるようにしました。

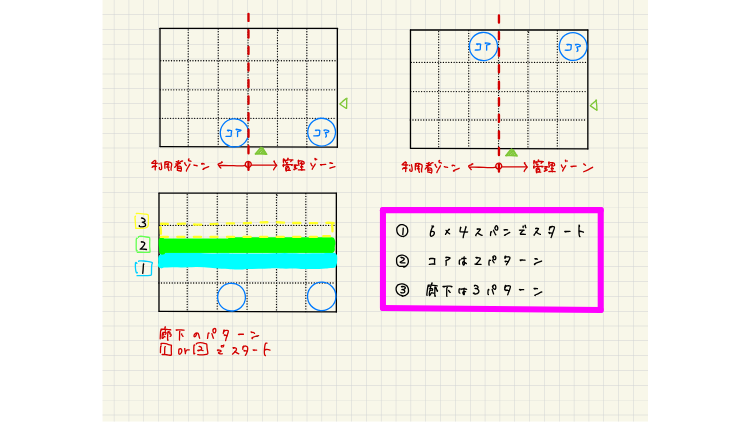

一例ですが、コアパターンは2パターン、廊下は3パターン決め打ち。

下図の上2つがコアパターン。

左下は廊下3パターン。

これだけで、倍コマまではかなりの速度で仕上がります。

学校課題も試験本番もこの手法で臨みました。

試験前1ヶ月はすべての課題でエスキス2h、記述1h、作図3h、チェック0.5hを厳守しました。

年々難化するこの試験でいつまで通用するか分かりません。

難易度が高い今年の本試験でも通用したのは運が良かったと思っています。

ちなみに本試験の再現図です↓

(2階○防全欠していますが、本番は書きました)

威張れることではありませんが、わたしは誰がみても満点という図面は書けません。

課題でいいプランと言われたこともありません。

まわりにいる優秀な人たちの図面を見ては

すごいプランだな。自分には到底思いつかないな。

と、いつも劣等感を感じていました。

それでも減点できない図面を書き上げることに固執しました。

他の受験生たちに褒められる図面じゃなくていい。

不合格にされない図面を書けるようになる。

これがわたしの戦い方です。

記述に関しては資格学校の課題と過去問を完璧に回答できるようになる。

この1点に尽きると思います。

雑なまとめで申し訳ありませんが、記述に近道は無し、です。

さいごに。

恩師の、なっちゃって先生。

ゲーム(試験)の勝ち方を愛を持って厳しく叩き込まれました!

参考にしたもの

随時更新予定

さいごに

後悔しない人生を送る上で、私は一級建築士になりたかった。

現在の会社に入社してから、資格を取得するように促され続けました。

その期間と比べ、この2年間は自分の意志で自発的に勉強しました。

人生で一番勉強したと言っても過言ではありません。

資格取得への熱が高いほど、時間の遣い方が変わっていきます。

そして勉強の優先度が高くなり、必然的に合格へ近づいていくと思います。

少なからず家族の時間は犠牲にしましたが、わたしは挑戦して良かったです。

地頭が決して良い訳ではないわたしでも出来ました。

最後まで読んでくれたあなたもきっと合格することが出来ます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。